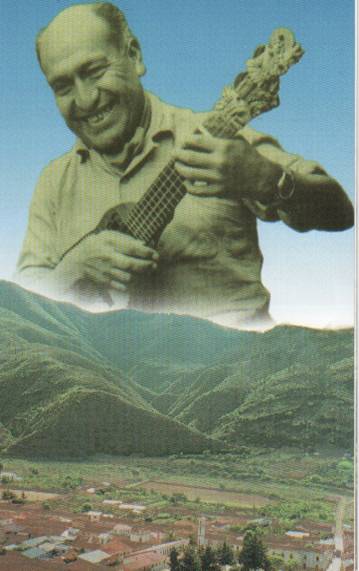

Mauro Nuñez llegó a Sucre en 1954, cuando el cronista cursaba estudios en el Colegio Don Bosco, donde el maestro precedido de fama internacional se presentó en una función inolvidable. Todo su atuendo, copiado de los indios de Tarabuco, sus instrumentos, sus canciones y su grupo de baile eran para nosotros una gran novedad, allí estuvo “el maestro” armado de su charango que sonaba con notas argentadas, de sonoridad inigualada.

Toda la vida de Mauro estuvo dedicada al charango así como sus magníficas composiciones, fué precursor de la nueva materia “charancología” que hoy se enseña en la franja andina, y creador de variantes del charango, como el bajo o asimétrico. Nacido en Villa Serrano a principios del siglo pasado, llegó a Sucre 12 años después y se puso construir el instrumento como autodidacta, al mismo tiempo que aprendió a esculpir y tallar en el Colegio Salesiano, de ahí su visita a nuestro internado, donde acudía como a la casa propia.

Durante su tiempo de soldado en Copacabana y su traslado a La Paz, prosiguió con sus aficiones por la escultura, porque tallaba con esmero sus charangos sin que perdieran la sonoridad deseada, se incorporó a la Compañía Tiawanacu donde instrumentaba, decoraba, hacía de coreógrafo y de artesano, sus numerosos biógrafos refieren que se trasladó a Perú y Ecuador primero con su Compañía de arte, luego para trabajar en el teatro en Lima, donde vivió dos décadas, actuó junto a Yma Sumac, la voz de oro de las divas incaicas y de Moisés Vivanco, en cuya orquesta se lucía como brillante solista.

Se puede decir que fue de los pocos bolivianos que llegó a presentar temporadas de actuación en el Colón de Buenos Aires, escenario de grandes óperas y ballets en todos los tiempos. Juan Domingo Perón, se interesó en conocer de cerca a este mago del charango, en los tiempos de Ariel Ramírez que lo incorporó a su elenco.

Ahí estaba él, con algunos años encima, pero sin perder la jovialidad y la sencillez de cuando era un hijo más de Don Bosco. Sus profesores lo recordarían como un “extrovertido niño, capaz de cantar, bailar, hacer reír y despertar simpatías”, de ahí que hoy cuando la noticia de haberse fabricado el Charango más grande del Mundo y de haberle bautizado con el nombre de Mauro Nuñez, nos parece un acto de justicia, y el mayor homenaje a este boliviano que puso en el firmamento artístico el nombre de la Patria.

Sus instrumentos, que tuvimos el privilegio de tener en nuestras manos son obras primorosas del tallado que aprendió en el Colegio de Artes y Oficios a la par que don Nicolás Ballesteros, cuyas manos ágiles y precisas competían con la del charanguista en creaciones a cual más originales.

Discos Méndez grabó sus primeras interpretaciones ya en 1957 acompañadas de un pianoforte. Los beneficios de estas grabaciones fueron destinados al Museo de Charcas, donde quedaron sus célebres charangos cuyas réplicas fueron enviados a Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y España. Inspirado en todos sus contactos de los que obtuvo algún soporte fundó la Escuela Nacional de Folkore, que más tarde se denominó Mauro Nuñez, destinada a la formación musical en instrumentos como la guitarra, el charango, los sikus y la quena. Allí se cultivan disciplinas como etnomusicología, folklore, solfeo, impostación de la voz, etc.

El charango gigante se construyó de un árbol de 200 años de la especie tipa, que necesitó de herramientas especiales para el vaciado y el tallado, en los que los artesanos “pusieron alma, corazón y vida”, se usó moradillo y mara y nogal, todas maderas nobles. Al estilo de Mauro Nuñez se talló el escudo de Villa Serrano, una zapateadora, el sol, una zampoña, una máscara de teatro, el cuerno de la abundancia, un campesino, el cerro Achachi y la imagen de un anciano. En el clavijero se puede ver el rostro del maestro, una tinaja, un laurel, un libro, espigas y la frase “de Serrano, chapas al mundo”.

Por lo demás ya sabemos que el charango pesa casi media tonelada, mide más de seis metros de largo y uno de ancho, para ser instrumentado necesita al menos tres operarios, estos son los datos que figuran hoy en la Red Mundial de la BBC, noticia que por supuesto nos llena de orgullo a todos los bolivianos.